Wählen zwischen Gut und Böse

In meinem persönlichen Umfeld wird gerne und viel diskutiert. Dabei geht es oft um Fragen von Gut und Richtig oder Falsch und Nicht-Richtig. Wie soll man sich verhalten, und wie lieber nicht? Soll ich mich vegetarisch ernähren oder vegan, oder kann ich bedenkenlos auch Fleisch essen? Welche Kleidung trage ich, unter welchen Bedingungen hergestellt? Soll ich beim Reden gendern, weil meine Sprache dann gerechter ist? Habe ich noch ein Auto, oder ist es besser, konsequent auf Bus und Bahn umzusteigen? Welche Partei wähle ich, mit welchen politischen Konzepten zum Beispiel in der Sozialpolitik? Auf eine Weise sind das ja alles ethisch-moralische Fragen, über die sich hervorragend streiten lässt – mit guten Argumenten auf allen Seiten. Irgendwie liegen diese Fragen auch in der Luft. Ich kann ihnen nicht entgehen. Wenn ich die Zeitung aufschlage oder die Nachrichten anschalte, sind sie da. Manchmal finde ich das ganz schön anstrengend. Es gibt da zwei Seelen in meiner Brust: Die eine will gerne alles richtig machen, will sich ethisch „gut“ verhalten. Die andere ist bequem und will am liebsten ihre Ruhe haben.

Wie oft werden anders denkende Menschen abgewertet

Manchmal verstehe ich die Leute, die keine Lust mehr haben auf Diskussionen, was moralisch richtig oder politisch korrekt ist. Die sich damit überfordert fühlen. Die einfach gar keine Meinung zu bestimmten Fragen haben. „Ist mir doch egal“ – das kommt mir manchmal vor wie eine Freiheitsparole. Was jucken mich die Probleme der Welt? Hauptsache, ich versuche, vor meiner eigenen Haustür einigermaßen Ordnung zu halten. Gleichzeitig erlebe ich, wie in Talkshows und Diskussionsforen unglaublich schnell moralische Urteile gefällt werden. Und wie unglaublich schnell Leute mit anderen Sichtweisen moralisch verurteilt werden – als Ausbeuter, als Kriegstreiber, als Nazis, als linke Spinner… Gerade auch in den Sozialen Medien scheint die Stimmung doch schnell sehr aufgeheizt zu sein. Da werden schnell mal im Brustton moralischer Überzeugung andersdenkende Menschen abgewertet und niedergemacht. Und immer geht es um die Frage: Was ist richtig und was ist falsch? Was ist gut und was ist böse?

Manchmal wäre ich lieber ein Tier, das einfach seinen Instinkten folgt

Tiere - soweit sich das sagen lässt - folgen ihren angeborenen Instinkten und machen das, wofür die Natur sie genetisch ausgestattet hat. Wir Menschen scheinen dagegen insgesamt recht wenig biologisch festgelegte Verhaltensmuster zu haben. Wir lernen schon als kleine Kinder von den Erwachsenen, was wir tun und was wir lassen sollen, was gut und böse ist. Aber das ist oft kompliziert und uneindeutig, ja sogar widersprüchlich. Manchmal, wenn ich mich gerade überfordert fühle, frage ich mich, ob ich nicht lieber ein Hund oder eine Katze wäre. Da würden sich bestimmte Probleme nicht stellen. Mit dem Mensch-Sein ist die Fähigkeit verbunden, aber auch der Anspruch, eigene ethisch-moralische Entscheidungen zu treffen. Manchmal finde ich: Das ist ganz schön anstrengend.

Musik 1: John Cage, Souvenir (0:00 – 2:59) (CD: neue musik in der kirche – new music in church, Klaus Martin Ziegler)

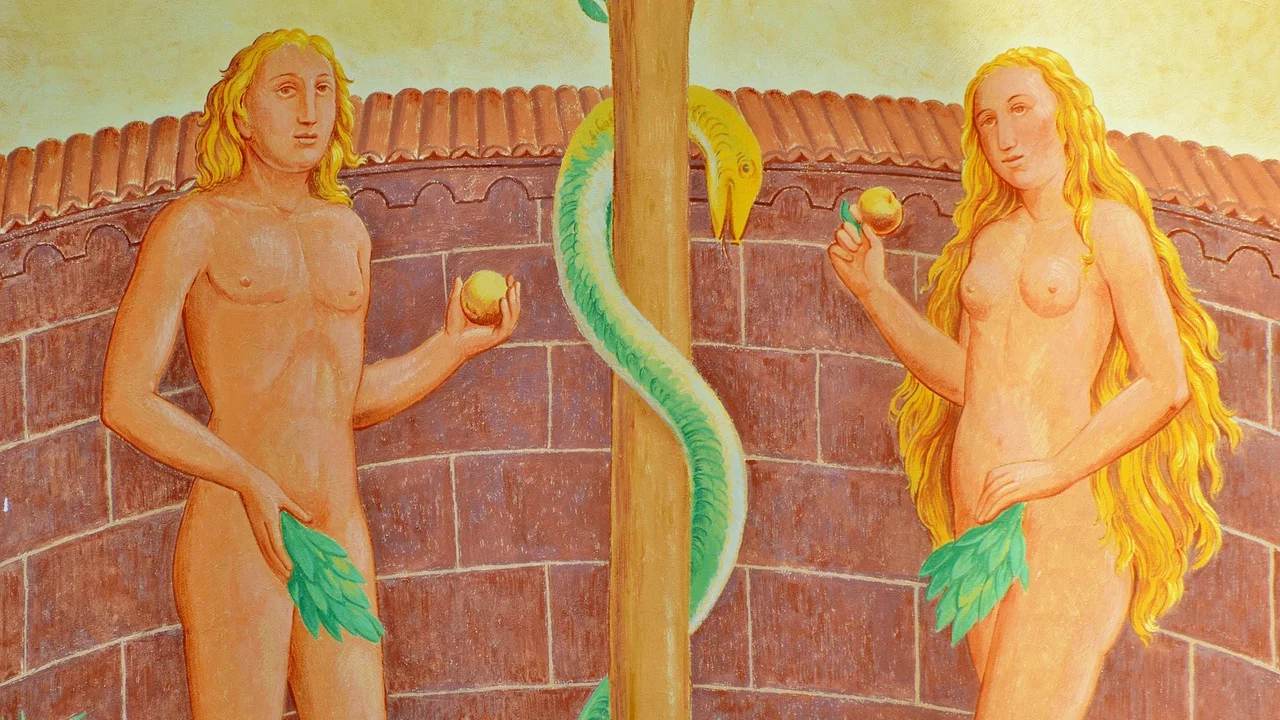

Adam und Eva sollten nicht vom Baum der Erkenntnis essen

Es ist mühsam und manchmal auch eine Überforderung, mir immer wieder eine eigene Meinung zu bilden, ein eigenes Urteil zu fällen. Wäre es nicht manchmal angenehmer, frei von dieser Aufgabe zu sein? Mir fällt die Geschichte von Adam und Eva im Paradies ein. Sie steht in der Bibel ganz vorne, im 2. und 3. Kapitel im Buch Genesis – dem 1. Buch Mose. Diese uralte mythische Erzählung handelt davon, wie Adam und Eva glücklich und zufrieden im dem Garten leben, den Gott für sie angelegt hat. Die beiden haben einander und es fehlt ihnen nichts. Sie sind nackt, aber sie schämen sich nicht. Unter den vielen Bäumen im Garten Eden gibt es zwei, die in der Mitte des Gartens stehen und ganz besonders sind: der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Gott hat ganz klar angeordnet: „Von allen Bäumen des Gartens dürft ihr essen, doch vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse dürft ihr nicht essen; sonst werdet ihr sterben.“ (vgl. Genesis 2,16-17) Ich wundere mich darüber: Es ist pädagogisch nicht gerade geschickt, Verbotenes so besonders herauszustellen. Wer Kinder hat, weiß: Gerade das Verbotene hat einen besonderen Reiz. Lenkt Gott hier nicht die Aufmerksamkeit ganz gezielt auf diesen einen Baum?

Machen die Schlange und das Verbot den Baum verlockend?

Die Erzählung geht weiter und die Geschichte nimmt ihren Lauf, bei dem ein Tier mit einem ziemlich schlechten Ruf ebenfalls eine Rolle spielt. Die Schlange nämlich diskutiert eine Weile mit Eva herum. Schließlich erklärt sie ihr: „Nein, ihr werdet nicht sterben. Gott weiß vielmehr: Sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf; ihr werdet wie Gott und erkennt Gut und Böse.“ Eva begreift als Erste, wie verlockend es ist, von den Früchten dieses Baumes zu essen. Sie versprechen Einsicht, Erkenntnis und Klugheit. Und wer wollte die nicht haben? Was Eva tut und dann auch Adam, ist total naheliegend: Sie essen beide von den Früchten. (vgl. Genesis 3,1-6)

Die Kehrseite der Medaille hat die Schlange nicht erwähnt

Und tatsächlich hat die Schlange nicht gelogen, wie im weiteren Verlauf der Geschichte deutlich wird. Sie hat nur etwas weggelassen – sozusagen die Kehrseite der Medaille. Das Problem zeigt sich im nächsten Satz. Nachdem Adam und Eva von den Früchten des Baumes gegessen haben, gehen ihnen die Augen auf und sie erkennen – dass sie nackt sind. Sie erschrecken über das, was sie sehen. Sie erschrecken über sich selbst, darüber, wie sie sich jetzt sehen. Sie heften Feigenblätter zusammen und versuchen, sich notdürftig zu bedecken. Schließlich hören sie Gott durch den Garten herankommen, und sie verstecken sich. Auf einmal haben sie Angst vor Gott – nicht etwa, weil sie das Verbot übertreten haben, sondern weil sie nackt sind und das jetzt auch selber erkennen. Damit haben Adam und Eva nicht gerechnet. Und davon hat die Schlange auch nichts gesagt. Doch jetzt ist die Erkenntnis da und geht auch nicht mehr weg. An ihrer Furcht erkennt Gott, dass etwas nicht stimmt, dass Adam und Eva vom Baum der Erkenntnis gegessen haben.

Es gibt kein Zurück: Sie müssen den Garten Eden verlassen

Und auch Gott weiß: Nun gibt es kein Zurück mehr. Gegenseitige Schuldzuweisungen gehen los: Adam gibt Eva die Schuld, Eva der Schlange. Das führt natürlich zu nichts. Gott kündigt allen Beteiligten eine harte und mühevolle Zukunft an. Höchstpersönlich entwirft Gott dann Gewänder für Adam und Eva und bekleidet sie damit. Sie müssen den Garten Eden verlassen, und der Zugang zum Paradies ist von da an versperrt.

Musik 2: Ralph Vaughan Williams, I got me flowers (0:00 – 2:36) (CD: Sounds of Canterbury, Michael Harris, David Flood, The Choir of Canterbury Cathedral)

Mit der Austreibung beginnt das neue Leben - wie mit der Geburt

Diese - wie ich finde faszinierende - Erzählung im Buch Genesis von der Vertreibung des Menschen aus dem Paradies wird oft als der „Sündenfall“ bezeichnet. Tatsächlich kommt weder das Wort „Sünde“ noch das Wort „Fall“ im Text vor. Was dort steht ist das Wort „Vertreiben, Austreiben“. Die Menschen werden aus dem Paradies ausgetrieben. Austreibung – das Wort weckt bei mir eine ganz andere Assoziation. Es ist ein Begriff aus der Geburtsmedizin. In der letzten Phase der Geburt wird das Baby aus dem Bauch der Mutter ausgetrieben. Es verliert den Schutz und die Versorgung im Mutterleib. Nach der Austreibung muss der Säugling anfangen zu atmen und eigenständig Nahrung aufzunehmen. Das ist nicht immer ganz einfach und jedes Mal ein kleines Wunder, dass es doch klappt. Im Bauch zu bleiben wäre aber keine Option – es wäre der sichere Tod. Mit der Geburt, mit der Austreibung beginnt das neue Leben als eigenständiger Mensch.

Der Mensch überschreitet eine Grenze und wird zum eigenständigen Wesen

Im Buch Genesis Kapitel 3 wird die Austreibung des Menschen aus dem Paradies nach meinem Verständnis als eine Geburtsgeschichte erzählt. Es ist ein mythologisches Bild vom Anfang des Menschen als eigenständigem, moralisch urteilenden Wesen. Mit der Entscheidung, die Früchte vom Baum der Erkenntnis zu essen, überschreitet der Mensch eine Grenze. Und diese Grenzüberschreitung ist notwendig, damit es weitergehen kann. Mit einem Gewissen und mit der Fähigkeit zur Unterscheidung ausgestattet, verlässt der Mensch die Geborgenheit des Paradiesgartens. Erst jetzt setzt sich das Leben immer weiter fort. Adam und Eva bekommen Kinder, Geburt und Tod sind in der Welt. Es folgen in der Bibel unzählige Geschichten von Treue und Liebe, von Eifersucht und Mord. Die Menschheit erobert die Welt – und entdeckt sich selbst mit all ihrer Großartigkeit und all ihrem Elend.

Musik 3: Jan Garbarek/The Hillard Ensemble, Parce mihi domine (0:00 – 2:50) (CD: Officium, Jan Garbarek/The Hillard Ensemble)

Menschlichkeit heißt: Verantwortung für mein Tun übernehmen

Ich finde, das 1. Buch Mose, die Genesis, liefert mit der Geschichte von der Austreibung der Menschen aus dem Paradies eine überraschend realistische Erzählung davon, was der Mensch ist und was den Menschen ausmacht. Aber bringt der Text mir darüber hinaus etwas für mein Leben im Hier und Jetzt? Da ist sicher erstmal die Erkenntnis, dass es kein Zurück in den Garten Eden gibt. Ich bin und bleibe als Mensch für mein Handeln verantwortlich. Ich bin zuständig für das, was ich mache und nicht mache. Manchmal ist die Versuchung groß, diese Verantwortung irgendwie abzuwälzen – dann sage ich: Ich habe doch nur die Anweisung befolgt; oder: Ich hatte keine Wahl, so sind die Vorschriften. Das hilft letztlich nicht weiter – genauso wenig wie die Schuldzuweisungen zwischen Adam, Eva und der Schlange. Menschlichkeit beginnt da, wo ich Verantwortung für mein Tun übernehme. Das führt mich dann unweigerlich ins Dickicht der schwierigen Fragen: Was kaufe ich ein, was esse ich, was ziehe ich an? Und klar, da steige ich manchmal nicht richtig durch bei all den Aspekten von Klima- und Umweltschutz, sozialen Produktionsstandards und fairen Handelsbedingungen - oder es ist mir zu mühsam, oder ich mache allerhand Kompromisse.

Ich schaffe es nicht immer, konsequent zu handeln

Nachdem Adam und Eva von den Früchten des Baumes gegessen haben, gehen ihnen die Augen auf und sie erkennen, dass sie nackt sind. „Nackt-Sein“ bedeutet, von anderen so gesehen zu werden, wie man nun mal ist, ungeschützt und ungeschönt. Manchmal fühle ich mich im übertragenen Sinne nackt, zum Beispiel wenn ich zugeben muss, dass ich mal wieder ziemlich inkonsequent war, mich an meine eigenen Prinzipien selber nicht gehalten habe, mal wieder einen faulen Kompromiss eingegangen bin. Gleichzeitig kommt es mir so vor, dass „Nackt-Sein“ auch etwas Befreiendes hat: Ich bin ja gar nicht einer, der alles richtig macht, der sich bei jeder Entscheidung sicher ist oder der immer konsequent bleibt. Ich muss das auch gar nicht sein.

Mit Demut erkennen: Ich bin weder Held noch Heiliger

Vielleicht tut gerade in all den moralisch-ethischen Debatten unserer Zeit etwas Demut gut – die Demut anzuerkennen: Ich bin weder ein Held noch ein Heiliger, sondern einfach normaler Mensch. Das könnte etwas von der Besserwisserei und Rechthaberei aus mancher Diskussion herausnehmen. Das könnte mich vor allem davon abhalten, mich über andere moralisch zu erheben. Ich selbst bin weder nur gut noch nur böse. Ich bin irgendwo dazwischen. Vermutlich geht es den anderen genauso. Bei allem notwendigen Streit und allen Meinungsverschiedenheiten könnten wir uns mit mehr Demut begegnen. Ich könnte davon ausgehen, dass auch an der anderen Meinung etwas Richtiges dran ist, dass auch der Andere gute Gründe für seine Sichtweise hat - und dass es sich lohnt, nach diesen Gründen zu fragen, sie zu kennen und zu verstehen.

Adam und Eva fühlen sich nackt und ertappt von Gott

Adam und Eva erkennen, dass sie nackt sind – und fangen an sich zu fürchten, vor den Blicken des anderen, vor dem Blick Gottes. Damit beginnt das eigentliche Desaster. Sie tarnen sich mit Feigenblättern, sie verstecken sich. Das ursprüngliche Vertrauen ist weg. An die Stelle des Vertrauens ist Angst getreten. Die bange Frage: Wie sehe ich aus? Was kann ich von mir zeigen? Wie denken die anderen über mich? Für mich bedeutet das vor allem eines: Es braucht immer einen liebevollen Blick. Der ursprünglichste Blick ist für mich der Blick Gottes. Im Garten Eden richtet dieser Blick sich auf Adam und Eva. Es ist ein besorgter Blick, ein wissender und verstehender, aber darin immer auch ein bleibend-liebevoller Blick. Gott sieht, was passiert ist. Gott weiß um die Konsequenzen, seine Menschen sind in die Freiheit und Mündigkeit geboren. Sein Blick sieht, was sie brauchen. Sein Blick begleitet sie fortan auf allen ihren verschlungenen Wegen.

Gott kennt mich, mit all meinen Tiefen und Untiefen

Glauben bedeutet für mich, dass ich mich in diesem liebevollen und fürsorglichen Blick Gottes aufgehoben weiß – dass ich darin Geborgenheit, Trost und Heimat suche. Ich vertraue darauf: Gott kennt mich ganz, mit all meinen Tiefen und Untiefen. Gott schaut mich an, so wie ich bin. In seinem Blick kann ich Ruhe und Sicherheit finden. Und weil ich mich so von Gott angeschaut weiß, kann ich selber mir und anderen mit einem liebevollen Blick begegnen. Ich kann in aller Freiheit entscheiden, was ich für richtig halte, und das tun, was mir sinnvoll und wichtig erscheint. Ich kann mich mit einer gewissen Gelassenheit auf Auseinandersetzungen einlassen, meine eigene Position vertreten, mich aber gerne auch von anderen mit guten Argumenten überzeugen lassen. Der Weg zurück ins Paradies mit seiner Klarheit und Eindeutigkeit ist zwar versperrt – aber wenn ich mich von Gott anschauen lasse, dann kann ich auch in dieser unübersichtlichen Welt gut zu Hause sein.

Musik 4: Joseph Haydn, Die Schöpfung, Terzett und Chor: Die Himmel erzählen (0:00 – 4:45 ggf. fade out) (CD: Die Schöpfung – The Creation, Sibylla Rubens, Jan Kobow, Hanno Müller-Brachmann, Tölzer Knabenchor, Cappella Coloniensis (Ltg: Bruno Weil))