Schöpfungszeit für unser gemeinsames Haus

Im April ist Papst Franziskus gestorben. Sein Tod hat mich sehr bewegt und ich habe von ihm Abschied genommen, indem ich seine Autobiografie als Hörbuch gehört habe. „Hoffe“, so heißt das Buch. Ich wollte diesen Papst, der mir viel bedeutet hat, noch einmal in seinen eigenen Worten erleben.

Migration und Krieg gleich zwei Seiten derselben Medaille

Beim Hören habe ich gespürt, wie sehr Franziskus ein Mann des Engagements und der Leidenschaft war. Seine Sprache war nie kühl oder distanziert. Sie war oft emotional, manchmal sehr spontan oder auch unbequem, aber immer nah am Leben.

Besonders bewegt hat mich, wie er in „Hoffe“ die großen Themen unserer Zeit miteinander verbindet. Für Franziskus hängen Armut, Migration, Gewalt und Klimakrise eng zusammen. Für ihn sind Migration und Krieg wie zwei Seiten derselben Medaille. Und Klimawandel ist für ihn in diesem Bild brutaler Krieg gegen die Natur.

Für ihn war es gelebte Erfahrung

Diese Sichtweise fordert heraus. Franziskus denkt nicht in isolierten Kategorien – er erkennt Zusammenhänge. Klimawandel ist für ihn nicht nur eine Frage von Temperaturen und CO²-Ausstoß. Er ist eine soziale Frage. Denn die, die am wenigsten zur Zerstörung beitragen, leiden am stärksten unter den Folgen: Menschen in armen Regionen, Geflüchtete, Familien, die ihr Land verlieren, weil es austrocknet oder überflutet wird.

Ich habe beim Hören gemerkt: Für Franziskus war das keine abstrakte Theorie. Es war gelebte Erfahrung. Seine Worte sind die eines Mannes, der nicht nur aus Büchern gelernt hat, sondern aus den Begegnungen mit Menschen an den Rändern, mit Leidenden.

Heute stehen wir mitten in der Schöpfungszeit

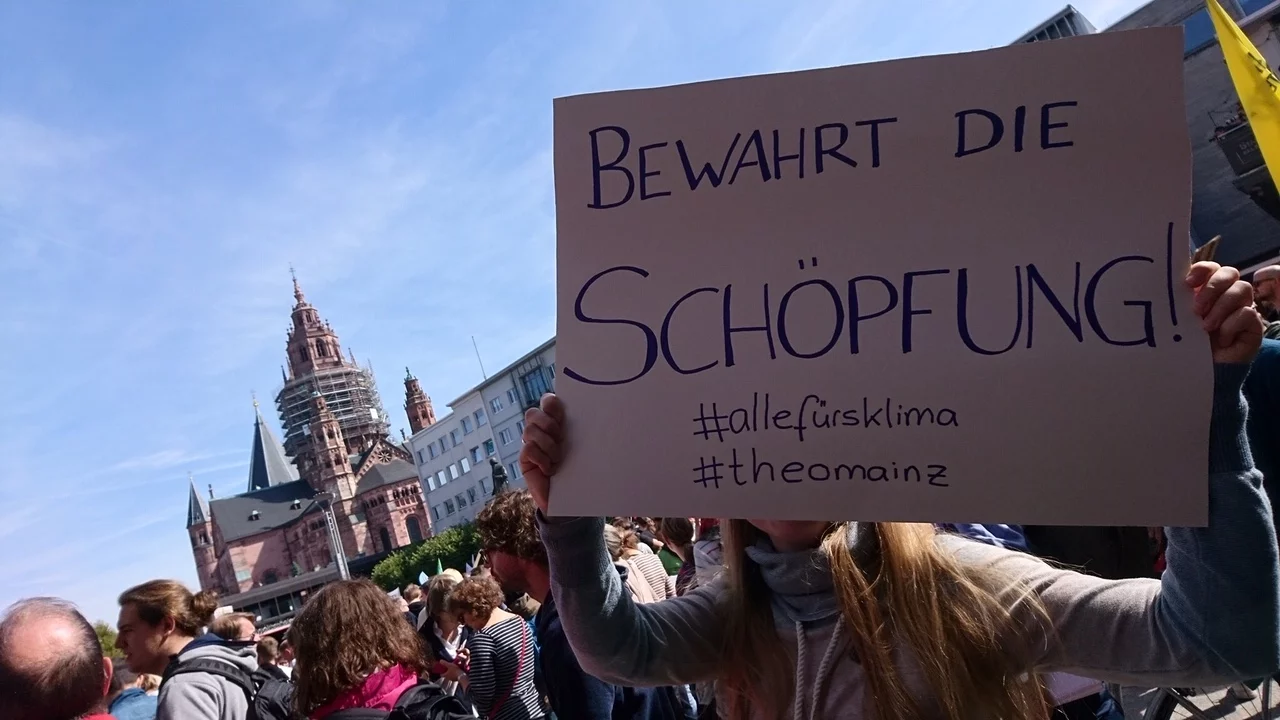

Heute, am 7. September, stehen wir mitten in der Schöpfungszeit. Jedes Jahr begehen die Kirchen weltweit diese Wochen vom 1. September, dem Weltgebetstag für die Schöpfung, bis zum 4. Oktober, dem Fest des heiligen Franz von Assisi.

Die Schöpfungszeit ist eine Einladung zum Innehalten. Sie lädt mich ein, dankbar auf die Schönheit der Erde zu blicken – und gleichzeitig meine Verantwortung wahrzunehmen. Sie ist eine Zeit des Staunens und des Nachdenkens, des Feierns und des Umdenkens.

Alles ist miteinander verbunden

Auch im Bistum Mainz tun wir das. Heute findet im Naturschaugarten Lindenmühle in Mainz der diesjährige ökumenische Schöpfungsgottesdienst statt, bei dem ich mitwirke. Er steht unter dem Motto: „Gott, du hilfst Menschen und Tieren – Mitgeschöpfe! Sehen – Achten – Feiern.“ Dieser Ort, an dem wir im Freien Gottesdienst feiern, mit seiner Vielfalt an Pflanzen und Tieren, macht sichtbar, was Papst Franziskus so oft betont hat: Alles ist miteinander verbunden. Kein Wesen lebt für sich allein, alles gehört in ein großes Beziehungsnetz.

Ein Bild, das bis heute trägt

Es ist Schöpfungszeit - diese Wochen im September sind aber weit mehr als eine religiöse Tradition, sie sind eine Notwendigkeit. Sie nehmen ein Thema in den Fokus, das unsere Stimme braucht. In diesem Jahr hat die Schöpfungszeit noch einen besonderen Akzent. Es ist zehn Jahre her, dass Papst Franziskus seine Enzyklika „Laudato si“ veröffentlicht hat.

Als das Schreiben 2015 erschien, war es eine Sensation: Zum ersten Mal widmete ein Papst eine ganze Enzyklika der Sorge für die Schöpfung. Franziskus sprach von der Erde als unserem „gemeinsamen Haus“ – ein Bild, das bis heute trägt.

Es war ein geistlicher Aufruf zur Umkehr

In "Laudato si" heißt es: „Das Klima ist ein gemeinschaftliches Gut, von allen und für alle.“ Und an anderer Stelle warnt Franziskus: „Der Klimawandel ist ein globales Problem mit schwerwiegenden Umwelt-Aspekten und ernsten sozialen, wirtschaftlichen, distributiven und politischen Dimensionen; er stellt eine der wichtigsten aktuellen Herausforderungen an die Menschheit dar.“

Das war vor zehn Jahren – und heute ist das globale Problem noch viel größer geworden. Wir sehen, wie Waldbrände, Dürren und Überschwemmungen zunehmen. Wir erleben, wie Millionen Menschen ihre Heimat verlieren. Wir spüren die Verwundbarkeit unseres Planeten.

Doch „Laudato si’ "war mehr als eine Analyse. Es war ein geistlicher Aufruf zur Umkehr.

Er ist auch eine Frage globaler Gerechtigkeit

Acht Jahre später, im Jahr 2023, hat Papst Franziskus mit „Laudate Deum“ nachgelegt. Vielleicht weil er gespürt hat, dass das Thema auch für ihn nicht abgehakt ist. In „Laudate Deum“ spricht er Klartext: „Wie sehr man auch versuchen mag, sie zu leugnen, zu verstecken, zu verhehlen oder zu relativieren, die Anzeichen des Klimawandels sind da und treten immer deutlicher hervor.“

Und er benennt die Ungerechtigkeit: „Aber die Wirklichkeit ist, dass ein kleiner Prozentsatz der Reichsten auf der Erde die Umwelt mehr verschmutzt als die ärmsten 50% der gesamten Weltbevölkerung…“. Diese Worte sind unbequem – gerade für uns in den reichen Ländern. Aber sie sind notwendig, denn sie decken eine Wahrheit auf, die wir oft verdrängen: Der Klimawandel ist nicht nur ein ökologisches Problem, er ist auch eine Frage globaler Gerechtigkeit.

Wir glauben an eine Veränderung

Franziskus schließt sich den afrikanischen Bischöfen an, die von „struktureller Sünde“ sprechen. Damit meint er: Der Klimawandel ist nicht einfach ein Versehen oder eine Verkettung unglücklicher Umstände. Er ist Ausdruck einer Struktur, die von Ausbeutung und Ungerechtigkeit geprägt ist. Und deshalb fordert er nicht nur technische Lösungen, sondern eine Umkehr im Denken und Handeln.

Papst Franziskus hat in seiner großen Enzyklika „Laudato si“ vor 10 Jahren den Finger in die Wunden gelegt beim Thema Klimawandel und Klimaschutz. Aber Franziskus bleibt nicht bei Kritik und Mahnung stehen. Er ruft die Menschen zur Hoffnung und zum Handeln auf. Hoffnung bedeutet für ihn nicht, die Probleme zu beschönigen. Hoffnung heißt: Wir glauben daran, dass Veränderung möglich ist – wenn wir mutig entsprechende Schritte gehen.

Hier geht es um Nachhaltigkeit

Ein solcher Schritt geschieht gerade bei uns im Bistum Mainz. Wir arbeiten an unserem ersten Nachhaltigkeitsbericht. Darin geht es nicht nur um Klimaschutz im engeren Sinn. Es geht um Nachhaltigkeit in einem umfassenden Verständnis: ökologisch, sozial und ökonomisch.

Der Bericht will sichtbar machen, wo wir als Kirche Verantwortung übernehmen – etwa bei der Reduzierung unseres Energieverbrauchs, beim Einsatz erneuerbarer Energien, in der Bildungsarbeit oder bei fairen Beschaffungswegen. Aber er will auch ehrlich benennen, wo wir noch Nachholbedarf haben.

Er soll ein Werkzeug sein, das uns hilft

So ein Bericht ist kein Selbstzweck. Er soll ein Werkzeug sein, das uns hilft, Schritt für Schritt nachhaltiger zu werden – als Kirche, aber auch als einzelne Menschen. Denn genau das ist die Botschaft von Franziskus: Klimaschutz beginnt im Kleinen, in unseren konkreten Entscheidungen, mit dem Blick auf die Mitgeschöpfe, mit einem achtsamen Lebensstil, mit Solidarität und Gerechtigkeit.

Ich war vor zwei Wochen im Mainzer Stadion. Auf dem Weg vom Bus zum Stadion waren wie immer Menschenmassen unterwegs. Vor mir leerte ein Fußballfan achtlos eine Tüte mit Plastikmüll auf der Wiese aus. Einige schüttelten den Kopf, andere haben es gar nicht bemerkt.

"Ich fand das klasse"

Eine Frau lief dem Fan hinterher, hielt ihn auf und sagte sehr bestimmt: „Heb das auf, sofort! Ich gehe nicht eher weg, bis du es aufgehoben hast.“ Der Mann war so perplex, dass er zurückging und den Plastikmüll wieder einsammelte.

Für mich hatte diese Frau etwas von Franziskus: in ihrem Engagement, in der Spontaneität und Direktheit. Ich fand das klasse. Davon brauchen wir mehr. Wir können einen Beitrag leisten, dass das gemeinsame Haus Erde bewohnbar bleibt – für uns und für die, die nach uns kommen.Das ist für mich das Vermächtnis von Franziskus – und die Aufgabe, die uns in dieser Schöpfungszeit und darüber hinaus gestellt ist.